第77回 特集展示

-装剣奇賞出版230年記念-

刀装 根付 細密工芸の華

◆ 平成24年 2月15日(水)~4月2日(月) ◆

毎週火曜日休館 但し3月20日は開館、翌21日は休館

- 会場

- 8階 特集展示室

- 時間

- 9:30~17:00(金曜は20:00まで)

※入館は閉館30分前まで

- 観覧料

- 常設展示観覧料でご覧いただけます

- 主催

- 大阪歴史博物館

- 特別協力

- 日本根付研究会、浪速装剣小道具研究会

大阪歴史博物館では、平成24年2月15日から4月2日まで、8階の特集展示室において、特集展示「刀装 根付 細密工芸の華」を開催します。

平成23年(2011)は、刀装具や根付といった細密工芸に関する初の本格的な手引書「装剣奇賞」が天明元年(1781)に大坂で出版されてから230年目の節目の年です。同書は現在に至るまで数多くの後続関連書に影響を与えてきましたが、同書そのものやそれを著した筆者・稲葉通龍

についてかえりみられることはほとんどなく、大阪の偉人でありながら埋没した存在となっていました。本展では、江戸時代の細密工芸作品を求め、研究する人たちの道しるべとして大坂で成立した同書に着目し、同書に名を掲載された作家の手になる刀装具、根付、絵画など約110点を展示します。

特に今回の展示では、同書の冒頭に紹介されている金工の名門・後藤家が手がけ、大阪の豪商・鴻池家に伝来した刀装具6作品や、大名家に伝来した3作品などの名品が展示されるほか、大坂の画家であり根付も嗜んだことで知られる吉村周山の絵画作品と根付作品が同時に展覧される初の機会であるなど、大阪にちなんだ見どころも満載です。この機会に、ぜひ、江戸時代の華やかな細密工芸の世界をお楽しみ下さい。

講演会「装剣奇賞の成立と稲葉通龍について」

| 【主催】 |

大阪歴史博物館、日本根付研究会 |

| 【日時】 |

平成24年4月1日(日)

午後1時~2時 (受付は12時30分~)(予定) |

| 【会場】 |

大阪歴史博物館 4階 講堂 |

| 【講師】 |

内藤直子(本館学芸員) |

| 【定員】 |

200名(当日先着順) |

| 【参加費】 |

300円(ただし常設展の観覧券もしくは半券呈示の方は無料) |

展示資料数:約110点

刀装具約65点

展示資料数:約110点

刀装具約65点

根付約30点

絵画・古典籍等約15点

- 二匹猪図目貫 後藤宗乗作

室町時代後期 個人蔵

- 義家斜雁の乱図鐔 綾小路永峯作

江戸時代中期 個人蔵

- 麒麟図目貫 勢州光貞作

江戸時代中期 個人蔵

- 韓信股くぐり図根付 無銘 周山

江戸時代後期 個人蔵

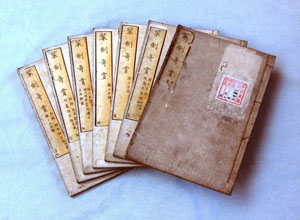

- 『装剣奇賞』住吉大社奉納本

江戸時代後期(天明元年) 住吉大社蔵

主な展示資料

(1)二匹猪図目貫 後藤宗乗作

室町時代後期 個人蔵

室町時代後期に後藤祐乗が登場して以降、幕末に至るまで十七代続いた金工の名門が後藤家である。宗乗は初代祐乗の子で二代目。天明元年に著された初版の『装剣奇賞』には、後藤家一門は十三代目までが所載されている。

この金具は目貫といい、もともとは柄を握る際の滑り止めのための金具であった。横幅わずか3㎝ほどのサイズに二匹の猪を、漆黒色の赤銅(しゃくどう)と金の取り合わせで彫り上げた軽妙な作である。大坂の豪商・鴻池家に伝来した。

(2)義家斜雁の乱図鐔 綾小路永峯作

江戸時代中期 個人蔵

平安時代の武将、八幡太郎義家をモチーフとした鐔。かねてより兵法を学んでいた義家は、後三年の役に際し、敵方の潜伏を雁の隊列の乱れを見て見破り、奇襲を逃れたという逸話。鎧武者と、わずかに隊列を乱した雁を組み合わせた名場面は武士の腰物にふさわしい品格を備える。京の名工永峯は現存作品は少ないが緻密な彫刻に優れた刀装金工である。

(3)麒麟図目貫 勢州光貞作

江戸時代中期 個人蔵

光貞は伊勢国津の出身の金工。江戸で横谷派の彫金を学び、帰郷後独立開業する。この目貫は疾走する二匹の麒麟を表と裏で一組に配したもの。非常に精良な出来で、風に流れる麒麟のたてがみや尾の表現、全体のバランスの良さが非常に精良な出来映えの作。伊勢国津の藩主であった藤堂家に伝来した。

(4)韓信股くぐり図根付 無銘 周山

江戸時代中期 個人蔵

『装剣奇賞』第七巻目は根付師名鑑であるが、その筆頭に掲げられているのが大坂島之内住の「法眼周山」である。大坂の絵師として知られる吉村周山と同人であり、絵画作品はよく知られているが、根付作品については、自身銘を刻む事がなかったため、周山作と確認できるものは少ない。

この作品は、韓信が若い頃、町で無頼者の股をくぐらされた故事に由来し、大志のある者は目前の小事には忍耐して争わないという主題を持つ。彩色根付で中国の故事を主題とした周山独特の作風が認められる。

(5)『装剣奇賞』住吉大社奉納本

江戸時代中期(天明元年) 住吉大社蔵

『装剣奇賞』成立当時、大坂の出版業界では、新刊書が出ると住吉大社の御文庫に、御文庫講に所属する書店を通じて奉納が行われていた。この本は住吉大社の御文庫に通龍が書店を通じて奉納した本である。

『装剣奇賞』の初版本は現存例がきわめて少なく、現在各地に所蔵されている『装剣奇賞』の和本はほとんどが二版目以降の本である点で、この本は同書の成立を考える上で貴重な資料となっている。